COWASJP.COM – SUATU malam, di halaman Gedung Percetakan Jawa Pos berlantai dua di Karah Agung-Surabaya, lampu PLN cahanya temaram. Kaji Sholihin –begitu saya biasa memanggil Sholihin Hidayat yang saat itu Redpel JP-mengajak saya masuk mobilnya, Toyota Katana.

“Yok, opo Ji? Mosok mancing terus?”, tanya saya penasaran.

Kaji Sholihin tidak langsung menjawab. Raut mukanya masih murung. Setelah menstater mobil, dia baru buka suara. “Kemana lagi, Jok. Dengan mancing, kita bisa muhasabah, merenung. Bisa dialog dengan Malaikat. Wadul kepada Allah ta’ala,” kata Sholihin dalam bahasa Jawa medok.

BACA JUGA: Jejak Jurnalis Santri

Saya masih ingat betul, bagaimana kepenatan seorang Sholihin Hidayat, yang ketika itu --tahun 1989-- sebagai Redpel Jawa Pos, menganggap ada sesuatu kebijakan manajemen yang bertentangan dengan nuraninya. Kaji Sholihin –berinisial Hin-- memang sering memuji kepiawaian Pak Dahlan Iskan (Dis) mengendalikan JP. Tapi, ia juga tidak jarang mengritisi Dis yang saat itu masih Pemimpin Redaksi JP, dan teman seangkatan Hin yang usianya dua tahun lebih muda, Margiono alis Mg ditunjuk jadi Pemimpin Redaksi Sehari-hari.

BACA JUGA: Cerita Pendek tentang Si Anak Bangil

Saya ketika itu reporter Kamtibmas, bersama Mas Edy Sudaryono (Ed), bertugas memburu berita dari polsek ke polsek dan polres. Saya tidak tahu persis ‘polemik’ internal dihadapi Hin, saya hanya mengerti kalau Hin tidak sepaham adanya kebijakan, hingga semangat kerjanya kendor sebagai ungkapan protes. Buntutnya, Hin dianggap malas-malasan. Dis tidak menegur secara lisan, tapi mengangkuti komputer di meja kerja Hin. Anehnya, Hin ini bukannya takut. Ia justru mempertajam protes. Ia nyaris hampir tiap hari –ketika semua redaktur sibuk menjelang deadline—malah ngajak saya –selesai menulis berita-- pergi mancing.

BACA JUGA: Teringat Ucapannya: ''Sampean kan Tokoh Informal''

“Ji, Pak Bos (Dis) kan yang berkuasa di sini. Gimana kalau kalap memecat Antum?”, tanya saya, khawatir ikut disalahkan keluarganya jika terjadi apa-apa, dan tidak mengingatkan Hin. Apa jawabannya?

“Di dunia, selama benar, tidak ada yang harus kita takuti, Jok. Kecuali, hanya Allah ta’ala,” katanya. Saya terdiam, ‘lenger-lenger’. Mobil pun melaju menuju kolam pancing arah Krian.

Saya teringat Hin ini juga pernah ‘lenger-lenger’ ketika suatu malam mengajak saya ke seorang Kiai, saya menegurnya begini; “Ji, Antum ini Redpel membawahi banyak wartawan sebenarnya di mata Allah lebih dari Kiai. Zaman dulu, penyampai kebenaran itu para nabi, rasul. Setelah peradaban melahirkan profesi pewarta, penyampai kebenaran ya kita sebagai wartawan,Ji.”

Entahlah, saya asal nyeplos, dan nyeplos lagi. “Tulisan Antum di JP tiap hari dibaca ratusan ribu umat, Kiai hanya didengar audience terbatas (belum ada tradisi dakwah di teve).”

Mendengar itu, Kaji Sholihin yang kuliah di Fakultas Adab IAIN terdiam, apa dia ‘lenger-lenger’, entahlah. Apa yang dipikir, saya tidak peduli. Saya merasa sejak itu, di luar pekerjaan, Hin terhadap saya tidak lagi menganggap hubungan redpel dengan reporter, melainkan lebih dari sekadar teman.

Begitulah Kaji Sholihin. Bagi yang tidak paham dia, biasanya berpersepsi kelewat superior. Sejatinya, Hin amat menghargai kebenaran dan kejujuran tanpa memandang siapa sumbernya. Tidak heran, Hin ketika jadi Pemred JP, saat jeda kerja, ia kerap tak segan mendengarkan karyawan JP non redaksi, seperti Seno (almarhum), copy writer, misalnya, yang baru belajar Islam, diskusi seputar kebenaran hakiki.

Soal saya ‘lenger-lenger’ tadi, pikiran saya menerawang kemana-mana. Rupanya, di kemudian hari Hin bernyali menggungguli preman saat menghadapi Ketua Pemuda Pancasila (PP) La Nyalla Mattaliti dan anggota PP ‘menyerbu’ kantor JP di Karah Agung, lantaran protes pemberitaan JP.

“Allahu Akbar! Walaupun jumlah PP datang kemari berkali lipat, saya tidak akan takut. Yang saya takuti hanya Allah,” seru Hin, lantang. Keniscayaan. La Nyalla dan anggota PP yang sebelumnya garang berubah lunak. Para senior redaksi JP, termasuk Dis yang semula kewalahan dilabrak PP, akhirnya ‘plong’, lega.

Sebagai jurnalis JP alumni IAIN, soal pemahaman ketauhidan , Kaji Sholihin pantas disebut asset JP yang turut berkontribusi besar menjadikan Jawa Pos koran terbesar di Indonesia Timur. Nyali jurnalisnya yang tidak takut kepada siapa pun kecuali Allah ta’ala tidak cuma sebatas lisan. Dengan kekurangan dan kelemahannya, Hin sebagai wartawan JP yang kariernya terus menanjak –redaktur, redpel maupun pemred— mampu menauladankan kepada ‘anak buah’ tentang keyakinan bahwa kekuatan Allah ta’ala jauh melebihi siapa pun, termasuk yang berkuasa di Jawa Pos.

Sudah rahasia umum, ketika itu, diakui atau tidak, nyaris semua awak JP –sadar atau tidak-- ‘menghamba’ kepada Dis secara berlebihan, bahkan malah membuat Dis risih. Sampai-sampai sebutan ‘bos’ pun masih dirangkap dengan panggilan ‘Pak Boss’.

Sebagian malah ‘paranoid’ terhadap Nany Wijaya, yang dikenal berkarakter keras dalam menjalankan kepercayaan Dis. Belakangan, dipahami, itulah kelebihan leadership yang ditularkan Dis, sehingga Jawa Pos bisa menjadi raksasa dan menggurita.

Tidak Cuma itu. Kaji Sholihin juga menauladankan tidak takut terhadap kekuatan-kekuatan politik ‘rejim Soeharto’ yang menjadi obyek berita halaman pertama JP era itu. Wajar, wajah halaman pertama JP di bawah kendali Hin, dan sebelumnya Margiono, menjadi surat kabar nasional terbit di Surabaya tergolong cukup disegani dan diperhitungkan selain Harian Kompas.

Di antara para jurnalis JP dari mulai level posisi pemred sampai reporter, diakui atau tidak, karakter Sholihin Hidayat –-- bukan sekadar sebagai ‘pelengkap’ kesejahraan Jawa Pos menjadi surat kabar terbesar di Indonesia Timur. Tapi, Hin mampu memberikan ‘warna’ bagi JP, sekaligus juga mengisi kekayaan kesejarahan JP.

Margiono selama memangku Pemred sehari-hari mampu membuka kran mewarnai dan mengisi bangunan ‘kerajaan’ JP dalam nuasa nasionalisme dan nuansa kaum ‘abangan’. Sebaliknya, Sholihin Hidayat mewarnai dan mengisi JP dengan nuansa Islam kultural dari kalangan kiai Nadlatul Ulama. Wajar, di eranya, kaum Nadliyin, termasuk para kiai NU –Jawa Timur sebagai basis—menganggap JP bagian dari asset kultural NU. Sayangnya, bekalangan pudar lantaran visi JP yang membuatnya berjaya tidak teraktualkan. Belakangan, seperti ada ‘missing link’ dengan keniscayaan sejarahnya.

Hin selama jadi Redpel hingga Pemred JP, sepertinya sengaja menghidupkan diskusi-diskusi kecil di setiap kongkow jeda kerja dari mulai JP berkantor Karah Agung sampai Graha Pena Jalan A. Yani Surabaya. Ia kalau ngobrol isu-isu politik nasional tidak membatasi hanya dengan redaktur. Terhadap reporter termasuk yang bukan ngepos liputan politik pun, bahkan juga dengan SDM non redaksi seperti dengan kartunis Mister, contohnya, bahkan juga Leak sang illustrator yang kemudian menjadi Pemred, Hin tak segan-segan mengajaknya diskusi.

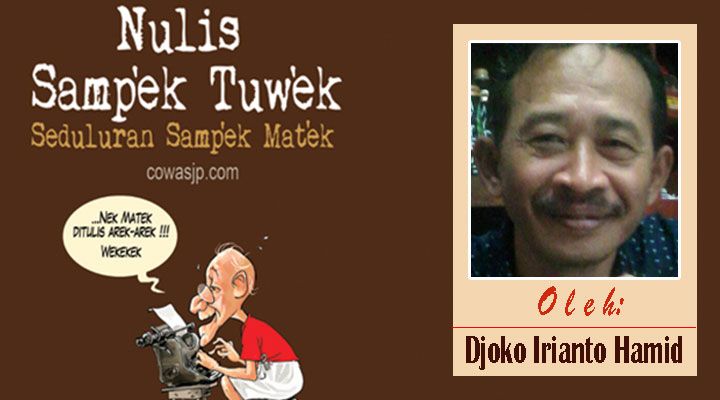

Foto: istimewa

Karena saya sering menemani dia, meski reporter kriminal, saya selalu update isu-isu politik nasional teraktual. Sampai-sampai saya terobsesi ingin pindah jadi wartawan politik, dan berharap setidaknya bisa mengulang pengalaman tugas beberapa bulan di Jakarta Tahun 1987, sewaktu JP berkantor di Jalan Kuningan, Jakarta Selatan dan Imawan Mashuri baru ditugaskan di sana.

Wapemred Imam Sujadi dan Redaktur Halaman Kota –Surabaya-- Soedirman yang dikenal pendiam, pekerja, dan ‘dingin’ memang tak secair Hin dalam berkomunikasi di kantor. Obsesi saya untuk hengkang dari reporter kriminal, macet gara-gara Pak Imam dan Mas Dirman menganggap saya cocok dan cukup produktif hunting berita pembunuhan, perampokan, dan peristiwa kriminal lainnya. Sehari bikin lima sampai delapan berita hal biasa. Saya sampai kerap stress dan gera karena dicap wartawan dari polsek ke polsek, meski sudah naik pangkat ngepos di Polda Jatim.

Sebagai Redpel, Hin paham espektasi bawahan seperti saya. Tapi, ia cukup komitmen dengan SOP (Standard Operation Prosedure) di manajemen redaksi. Ia lebih menghormati SOP Wapemred dan redaktur kota ketimbang mengusulkan saya pindah ke Jakarta pada akhir 80-an itu.

Artinya, karier saya sebagai jurnalis JP macet di pos kriminal dan pengadilan. Keinginan untuk mempraktikkan lebih dalam rumor ‘kawah candradimuka’ ala Nany Wijaya di Jakarta, pupus. Pudar pula naluri mencoba ‘uji kreatif’ dengan reporter DWO (Djono W Oesman) yang disebut-sebut ‘hunter’ JP Biro Jakarta spesial peristiwa “human interest” dan jago menulis “features”.

Jujur, saya sempat berprasangka buruk, kecewa karena Hin sebagai atasan dan teman tidak mau membantu dengan ‘power’-nya untuk KKN, memindahkan saya ke Jakarta. Saya ‘down’. Ego saya merasa sia-sia pernah kuliah ganda di fakultas Sastra Sejarah Unej dan AWS, bahkan juga merasa terlecehkan sebagai mantan wartawan kasus Memorandum-nya almarhum Agil H Ali, sementara hanya jadi wartawan kriminal JP.

Hin paham betul bahwa saya semakin tidak punya nyali untuk ‘fight’ berkarier di JP. Ini lantaran saya punya ‘dosa’ digugat perdata Rp3 miliar oleh pengacara OC Kaligis, akibat menulis berita yang dianggap mencemarkan nama baik kliennya, pengusaha besar Jember. Imawan Mashuri sempat ditarik Dis dari Biro Jakarta ke Surabaya hanya untuk ngurusi ini. Alhamdulillah, putusan inkrah pengadilan memenangkan JP dan saya. Walau begitu, Hin tetap membiarkan saya berproses sendiri mengatasi persoalan karier di JP.

Belakangan, Hin membiarkan saya hengkang dari JP, memilih DPO di Tabloid Nyata dan merintis di Jakarta, bahkan tujuh tahun Nany Wijaya (Nw) –Komisaris/ Dirut Nyata—memberi kesempatan berproses langsung dalam ‘kawah candradimuka’-nya. Berkat kepercayaan Nw, saya mengantongi SK Menteri Penerangan Harmoko sebagai Pemred Nyata. Saya baru sadar, rupanya keniscayaan inilah yang juga diharapkan Hin kepada ‘anak buah’. Sepertinya tidak jauh dari cara sang guru, Dis dalam mengader dan menyiapkan SDM di JP.

Satu hal lagi keistimewaan Hin sebagai jurnalis JP. Barangkali, yang saya tidak ditemui di wartawan senior JP lain termasuk wartawan muslim JP generasi sekarang, adalah kebiasaan Sholihin Hidayat berziarah ke makam wali seperti Sunan Ampel, dan sowan ke Kiai. Ini memang sikap ke-genuine-an Sholihin Hidayat sebagai jurnalis dalam mengendalikan visi redaksi JP di eranya.

Ziarah ke Makam Sunan Ampel dilakukan Sholihin tidak hanya setiap Kamis malam Jumat. Hari-hari biasa pun selepas dead line, jika ia ingin berziarah, tak peduli larut malam, ia langsung meluncur. Di kemudian hari, ketika ia menjadi Pemred JP, dan Arif Afandi –tahun 1994-- dimintanya hijrah dari Biro Jogya ke Surabaya, maka alumni UGM ini pun ikutan rajin ziarah. Sampai-sampai Dhiman Abror yang dibesarkan dari keluarga Muhammadyah -- saat Redpel— sesekali juga turut mengikuti tradisi Pemred-nya Kaji Sholihin ziarah.

Sebagai alumni Fakultas Adab IAIN, Hin memang paham betul makna ziarah ke makam Wali atau Aulia; Langkah kaki kiri menghapus dosa dan langkah kaki kanan menjolok keberkahan dari Allah ta’ala. Sholihin juga sadar betul bahwa profesi jurnalis berdinding tipis dengan ghibah dan fitnah.

Beruntung, saya –sejak masih reporter kriminal dan belum DPO tabloid Nyata-- termasuk teman di JP yang paling sering diajaknya berziarah. Berangkat dini hari pulang usai salat Subuh di Masjid Ampel, bagi Solihin hal biasa.

Selang tahun berjalan, Hin yang tidak lagi Redpel, namun Pemred JP kembali mengulang kebiasaan mengajak saya ziarah ke Makam Sunan Ampel. Bersyukur, kali berikut ini, kami sama-sama Pemimpin Redaksi ber-SK Menteri Penerangan (periode terakhir). Rupanya, beginilah cara Hin dalam memaknai persahabatan.

Sebagai mantan aktifis kampus –pernah ditahan karena demo 1977-- Sholihin juga termasuk sosok yang sangat tawadhuk dan suka sowan ke kiai. Bahkan, selesai dead line, meluncur menemani Gus Mik --semasa hidup-- di Hotel Elmi, bagi Sholihin seperti wajib. Saya tahu persis ini, lantaran dia kerap mengajak saya untuk ikut mengantar Gus Mik dari Hotel Elmi pulang ke rumahnya di kawasan Rungkut, Surabaya. Kali berikutnya ini, Hin kerap sowan ke Gus Munif, adik kandung Gus Mik, pasca Gus Mik berpulang ke rahmatullah.

Sikap haqulyakin terhadap kekuatan Allah ta’ala dan ketawadhukannya pada kiai ‘tasawuf’ tidak hanya ditunjukkan Kaji Hin dalam visi sebagai jurnalis JP. Bahkan, yang sulit diterima logika umum, Hin sebagai Pemred media besar dan berpendidikan S2 ternyata mengikhlaskan putra bungsu dari dua bersaudara –Bagus, nama panggilannya—tidak sekolah baik di pendidikan formal maupun pesantren.

Ia cukup mempercayakan pendidikan anaknya ini di rumah oleh ibunda Bagus, yaitu isteri Sholihin, yang sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) dan kuliah di IAIN.

Nalar umum saya pernah protes soal Bagus yang ketika itu seharusnya lulus SD dan masuk SMP. Kaji Sholihin hanya menjawab dengan senyuman. “Kita serahkan kepada takdir Allah, Jok, kenapa harus takut,” kata Hin.

Lantaran penasaran, saya berupaya ingin tahu azbabul nuzulnya. Kaji Sholihin merisalahkan begini, ketika masih TK, Bagus setiap disuruh sekolah tidak pernah mau. Ia pun Curhat kepada Gus Mik soal puteranya yang enggan sekolah ini. Jawaban Gus Mik lugas, tidak perlu dipaksa, dan meminta Sholihin mengikhlaskan. Sejak itu, Sholihin patuh petuah Gus Mik, yang dikenalnya sebagai kiai berilmu tasawuf.

Belakangan, Bagus memang tumbuh menjadi remaja yang patuh. Bahkan, dialah yang sangat setia menemani dan merawat sang ayah, mantan Pemred Jawa Pos yang selama tiga tahun hanya bisa berbaring karena stroke, hingga menghembuskan nafas terakhir. (*)