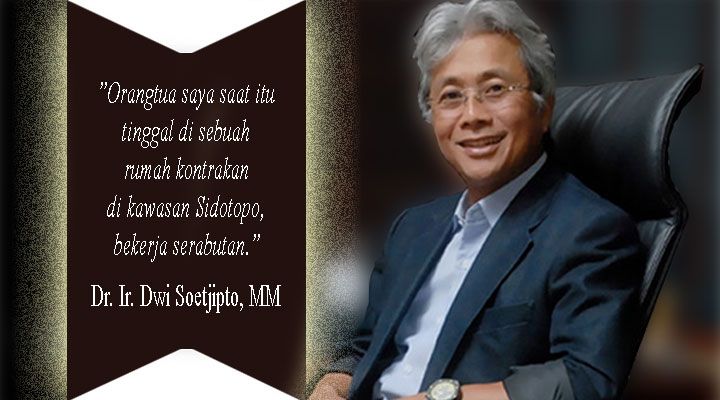

COWASJP.COM – Direktur Utama PT Pertamina, Dr. Ir. Dwi Soetjipto, MM, adalah figur eksekutif Indonesia yang istimewa. Berbagai media menyebut, Dwi adalah direktur utama BUMN pertama yang diangkat dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo berdasarkan prinsip meritokrasi. Dia dipilih berdasarkan hasil tes tertinggi di antara kandidat lain, dan dibebani tugas khusus memberantas mafia migas dalam tubuh Pertamina.

Pada 13 Mei 2015, dia pun mengumumkan pembubaran salah satu anak usaha Pertamina yang merugikan, Petral (Pertamina Energy Trading).Belum setahun setelah dilantik, Oktober 2015, Pertamina dianugerahi Best Downstream Service & Solutions Company dan Soetjipto dianugerahi Asia Best CEO dalam Oil and Gas Awards 2015 oleh majalah internasional World Finance.

Sebelumnya, sebagai Dirut PT Semen Indonesia, ia membawa transformasi PT Semen Indonesia menjadi BUMN pertama yang berstatus multinasional (multinational state-owned company) setelah pembelian pabrik Thang Long di Hanoi Vietnam.

Berikut ini tulisan serial ringan yang ditulis Djoko Pitono, tentang kisah kehidupan Dwi Soetjipto sejak masa kecilnya.

***

HARI itu, 10 November 1955, sebenarnya istimewa bagi warga Surabaya mengingat saat itu adalah Hari Pahlawan yang diperingati di seluruh Indonesia. Di Surabaya, upacara peringatan diadakan di kantor-kantor pemerintah dan sekolah, juga di markas-markas polisi dan militer. Warga memang pantas mengenang karena pada 10 November 1945 ribuan warga kota pendahulu mereka bergelimpangan dalam darah di sudut-sudut kota menghadapi serangan militer tentara Inggris.

BACA JUGA: Majikan Ibunya Seorang Tionghoa yang Baik Hati

Bagi pasangan Giran Suparto dan Liana, suasana meriah peringatan Hari Pahlawan ketika itu jelas di luar perhatiannya. Pertama, karena mereka bukan siapa-siapa.Mereka hanyalah pasangan muda dari keluarga sederhana yang berkutat mencari nafkah di kota besar. Kedua, hari itu Giran Suparto sedang berada di rumah sakit di kawasan Jalan Bubutan, menunggui sang istri yang melahirkan anak kedua mereka. Anak laki-laki itu diberi nama Dwi Soetjipto.

''Saya memang dilahirkan di Surabaya. Demikian juga kakak perempuan saya, Titin Sumarni, dan adik laki-laki saya, Tri Soetikno. Orangtua saya saat itu tinggal di sebuah rumah kontrakan di kawasan Sidotopo, bekerja serabutan,” kata Dwi Soetjipto, kepada penulis.

Kota Surabaya sendiri, yang saat itu dipimpin Walikota R. Moestadjab Soemowidigdo, sebenarnya cukup maju. Kota ini tetap merupakan kota perdagangan dan industri yang menonjol di Indonesia.

Meskipun negeri ini sudah merdeka, banyak orang Belanda yang lama menjadi warga kota ini masih bekerja dan tinggal di sini. Toko-toko besar dan kantor-kantor perusahaan besar seperti perkebunan masih dikelola orang-orang Belanda.

Demikian juga pabrik-pabrik gula di berbagai daerah di Jawa Timur, masih berada di tangan orang-orang Belanda, banyak di antaranya mengendalikan dari Surabaya. Secara umum, ekonomi propinsi ini yang saat itu di bawah Gubernur R. Samadikoen, relatif bagus.

Foto: istimewa

Namun keadaan tersebut berubah setelah pemerintah RI menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda pada tahun 1957. Kebijakan tersebut memaksa pulang ribuan warga negara Belanda, termasuk di Surabaya, ke Negeri Belanda. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka, juga rumah-rumah kediaman yang bagus-bagus di berbagai sudut kota. Sebagian di antaranya terpaksa menjualnya secara cepat dan tentu saja dengan harga miring.

Euforia nasionalisme saat itu memang sedang dalam puncaknya. Masyarakat umumnya menyambut gembira kebijakan pemerintah tersebut. Bagaimana tidak? Perusahaan-perusahaan besar yang sebelumnya dikelola orang-orang Belanda kini dipegang oleh orang-orang bangsa sendiri. Rumah-rumah dan bangunan-bangunan bagus bersejarah juga tak lagi dihuni oleh orang-orang Belanda, bangsa yang ratusan tahun telah menjajah negeri ini. Meskipun, banyak di antaranya jatuh ke tangan orang-orang Tionghoa kaya, juga elite penguasa.

Hengkangnya orang-orang Belanda saat itu segera mengubah iklim bisnis dan industri. Dampaknya secara ekonomi segera terasa, dengan makin sulitnya warga mencari pekerjaan. Termasuk tentu saja orang-orang di strata ekonomi di tingkat bawah. Keadaan buruk tersebut terus berlanjut hingga paroh pertama dekade 1960-an.

Kelahiran Dwi Soetjipto dan kemudian Tri Soetikno jelas memberikan kebahagiaan bagi keluarga Giran Suparto dan Liana. Namun keadaan ekonomi mereka yang tidak kunjung membaik memaksa mereka kemudian pulang ke desa. Saat itu Dwi Soetjipto belum bersekolah.

Foto: eksplorasi

“Kami semua boyongan ke desa, tepatnya di Desa Ngampel, Kecamatan Papar, Kediri. Ayah saya berasal dari desa itu,” tutur Dwi.

Di desa itulah Dwi dan adiknya bersekolah di SD Negeri Ngampel. Orangtua mereka berjualan mracang di rumah, menyediakan berbagai kebutuhan pokok untuk warga sekitar meskipun kecil-kecilan.

Dwi mengenang, meski dirinya masih kecil, ia sering diminta menjaga toko tersebut. Saat teringat masa kecilnya, ia merasa betapa menggembirakannya kehidupan di desa saat itu. Saat bersekolah, ia berjalan nyeker alias tidak bersepatu. Waktu itu, anak-anak di desa umumnya juga begitu.

Suasana saat belajar di desa sering mengingatkan Dwi kepada ayahnya. Meskipun pendidikan ayahnya sangat rendah, yang menurut cerita sang ayah hanya sampai kelas 3 Sekolah Rakyat di masa penjajahan Jepang, Dwi diajari berhitung dan menulis dengan sarana seadanya. “Ayah saya sering mengajari saya dengan menulis di tanah,” kata Dwi Soetjipto.

Menurut Dwi, dirinya benar-benar merasakan kehidupan desa yang sederhana namun menyenangkan. Apa yang ia dan saudara-saudaranya makan setiap hari hanyalah nasi dan sayur, kadang-kadang ada tambahan tempe atau tahu. Suasana gembira anak-anak desa biasanya bertambah di kala musim panen tiba.

“Di saat demikian, biasanya banyak orang mengadakan selamatan membawa makanan untuk sesajen di kuburan. Saat itulah kami baru bisa merasakan makan lebih enak karena biasanya ada telur atau daging ayam,” kata Dwi Soetjipto dengan tertawa.

“Suasana gembira dan makan enak lainnya adalah ketika Idul Fitri tiba. Anak-anak biasanya makan berlebih karena setelah kondangan, orangtua mereka membawa berkat yang ada daging ayamnya. Anak-anak yang terlambat tahu biasanya bertanya, mana berkatnya, mana berkatnya?”

Kenangan lain adalah kebiasaan anak-anak desa setempat bermain di kala bulan pernama. Dwi dan teman-temannya biasa melakukan permainan tradisional seperti gobak sobor, patek lele dan sebagainya. Juga main maling-malingan, di mana sebagian anak memerankan pencuri yang dicari dan dikejar-kejar oleh teman lainnya.

Di saat bermain seperti itu, Dwi kadang muncul pikiran usilnya. Ketika ia dan kawannya dicari, mereka pergi jauh dari tempat bermain. Mereka kemudian mencari jangkerik dan baru pulang larut malam. Esok harinya ketika ia bertemu teman-temannya bermain, ia baru bercerita apa yang dilakukannya semalam. Sambil tertawa-tawa.

Permainan lain di masa kecil di desa adalah main mobil-mobilan yang terbuat dari kulit jeruk. Atau lain kali juga main sepakbola. Bolanya menggunakan pelepah pisang yang digulung membulat. Cukup keras saat disepak, apalagi anak-anak tidak menggunakan sepatu.

“Tetapi kita semua bergembira,” tambah Dwi. (*)

Djoko Pitono, veteran jurnalis dan editor buku.

Baca berita terkait lainnya di CoWasJP.com