COWASJP.COM – O my body, always make me a man who questions! (Frantz Fanon)

Dalam sebuah acara di Jakarta pada tahun 2019, Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan USD 247 miliar untuk memenuhi komitmen transisi energi pada tahun 2030 sesuai dengan komitmen nasional (NDC). Menurutnya Indonesia akan mengalami dampak perubahan iklim yang dramatis pada tahun 2100 karena meningkatnya suhu bumi sesuai dengan prediksi yang diberikan oleh laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada Oktober 2018.

Laporan IPCC mengenai perubahan iklim yang terjadi merupakan pijakan global bagi para pengambil kebijakan terkait dengan apa yang disebut Politik Iklim (climate politics).

IPCC adalah lembaga internasional yang dibentuk pada tahun 1988 oleh Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) dan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-bangsa (UNEP). Yang bertujuan untuk memberikan dasar ilmiah perubahan iklim, dampak, risiko dimasa mendatang dan opsi untuk adaptasi dan mitigasi atas perubahan iklim tersebut.

IPCC menghasilkan beragam laporan dan yang terakhir IPCC mengeluarkan laporan sintesis (synthesis report) pada Maret 2023. Laporan IPCC menyimpulkan bahwa pengaruh manusia jelas-jelas menyebabkan perubahan iklim. Pemanasan global sebesar 1,5°C dan 2°C akan terlampaui akhir abad ini kecuali ada pengurangan emisi gas rumah kaca yang segera, cepat, dan berskala besar.

Tiga perempat dari seluruh karbondioksida (CO2) yang dipancarkan oleh aktivitas manusia berasal dari pembakaran bahan bakar fosil dan sisanya sebagian besar berasal dari penggundulan hutan. Untuk itulah IPCC menyimpulkan bahwa pengurangan segera emisi karbon dioksida diperlukan untuk menstabilkan konsentrasi karbondioksida di atmosfer.

Guna menyatukan langkah mengatasi pengurangan emisi karbondioksida, UNFCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) menyelenggarakan pertemuan ‘Para Pihak’ untuk bersama-sama memecahkan dan mencari solusi atas pengingkatan emisi karbondioksida dengan membentuk Conference of the Parties (COP) (Konferensi Para Pihak).

Dimulai pada tahun 1995 di Berlin, Jerman, COP kemudian menjadi ‘Birokrasi Politik Iklim’ yang melibatkan banyak negara dan kelompok-kelompok kepentingan untuk membuat kebijakan global terkait perubahan iklim termasuk pembiayaan atau pendanaan untuk mitigasi perubahan iklim.

Terkait pendanaan ini ditekankan dalam COP ke-21 di Paris pada tahun 2015, dimana negara-negara maju berkomitmen untuk menyediakan USD 100 miliar per-tahun kepada negara-negara berkembang untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang berupa hibah atau pinjaman. Di kemudian hari janji ini tidak dapat dipenuhi oleh negara-negara maju.

Adapun menurut lembaga konsultan McKinsey diperlukan sekitar USD 2 triliun dalam pendanaan per-tahun pada tahun 2030 untuk memenuhi tujuan Perjanjian Paris dan membatasi pemanasan pada 1,5°C di atas tingkat pra-industri. Selain itu diperlukan juga tambahan USD 3 triliun per tahun diperlukan untuk berinvestasi dalam modal manusia dan infrastruktur yang lebih luas yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pembangunan negara-negara berkembang.

Bagi negara-negara berkembang dan negara-negara miskin, pembiayaan politik iklim menjadi problematik, karena mereka bukanlah kontributor utama atas peningkatan karbondioksida namun harus menanggung hutang untuk mengatasi akumulasi karbondioksida tersebut. Politik iklim kemudian menjadi paradoksal, karena negara miskin harus membayar mitigasi akumulasi karbondioksida yang dihasilkan selama periode kolonialisme dan proses industrialisasi oleh negara-negara di Utara. Negara-negara miskin yang memerlukan kapital untuk meningkatkan kesejahteraannya dipaksa harus mengganggarkan biaya untuk mitigasi perubahan iklim, ‘dosa’ yang tidak mereka lakukan.

Dani Rodrik, ekonom dari Universitas Harvard mengatakan bahwa kombinasi alternatif kebijakan yang berfokus pada negara-negara miskin dan iklim ini akan memerlukan transfer sumber daya yang besar – finansial dan teknologi – dari Utara ke Selatan.

Pembeayaan politik iklim kemudian mengikuti logika tatakelola neoliberal yang memberikan peluang bagi para pemodal dan kekuatan kapital untuk membuat ketergantungan baru bagi negara-negara miskin dengan pembiayaan teknologi dan hutang untuk mengatasi perubahan iklim.

Sementara itu David Harvey melihat pola akumulasi kapital seperti ini sebagai ‘spatio-temporal fix’. Terjadi pertentangan antara logika globalisasi dan teritorialisasi dominasi ekonomi dan dominasi politik dalam perkembangan imperialisme. Ekspansi kapitalisme untuk memperbaiki masalah akumulasi berlebih dilakukan dengan menemukan sumber daya baru dan pasar baru.

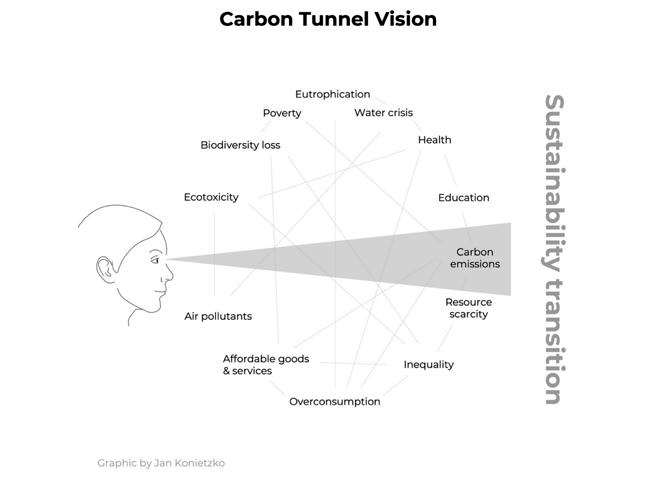

Politik iklim dengan beragam bentuk model dan pola pembeayaannya memberikan ruang yang sangat luas untuk akumulasi kapital ini dengan menemukan musuh bersama yakni gas-gas rumah kaca dengan “aktor utama” karbondioksida.

Karbondioksida adalah salah satu jenis gas yang ada di alam raya dan bersama beberapa jenis gas lainnya seperti metana (CH4), nitrogen oksida (N2O) dan juga ozon (O3) dan gas-gas lainnya. Keberadaan karbondioksida membuat bumi menjadi lebih hangat dan menjadi tempat yang layak untuk dihuni. Tanpa karbondioksida bumi suhu udara di bumi akan menjadi minus 18 derajat Celcius dan menjadikan bumi tidak layak huni.

Tumbuhan menyerap karbondiokasida untuk menghasilkan oksigen dan menyimpan karbon. Selain itu tumbuhan juga menyimpan nutrisi tanah, mengurangi polusi dan suhu, memantulkan dan menyerap radiasi matahari dan juga menjaga ekosistem.

Petani modern yang menggunakan rumah kaca menambahkan karbondioksida (CO2 enrichment) sebesar 800- 1.200 ppm didalam rumah kaca. Penambahan karbondioksida membuat tumbuhan “bergembira” dan karenanya pertumbuhan tanaman cepat membesar dan menghasilkan meski menggunakan air lebih sedikit.

Energi fosil memiliki dua sisi yang berbeda, satu sisi menimbulkan polusi namun disisi lain manusia sangat memerlukan energi fosil. Peradaban manusia menjadi lebih maju dan hidup menjadi lebih berkualitas dengan keberadaan energi fosil. Usia rata-rata manusia menjadi lebih panjang, kualitas kesehatan menjadi lebih baik, dan dalam beberapa puluh tahun terakhir kita jarang lagi mendengar faktor iklim sebagai penyebab terjadinya kelaparan. Saat ini bahaya kelaparan hanya terjadi di beberapa negara dan hal itu disebabkan karena adanya konflik bersenjata seperti di Sudan dan Palestina.

Tingkat konsumsi energi dan akses terhadap energi yang terjangkau membuat tingkat harapan hidup menjadi lebih tinggi. Awal revolusi industri, angka harapan hidup global berkisar antara 30-40 tahun. Pada pertengahan abad ke-20, angka harapan hidup di negara-negara industri telah meningkat hingga lebih dari 70 tahun demikian juga tingkat pertumbuhan ekonomi yang tumbuh berlipat-lipat.

Batubara, energi fosil yang sangat dipersoalkan merupakan landasan yang kokoh dan menjadi dasar seluruh teknologi modern – dan alasan mengapa semua teknologi modern dimungkinkan. Tanpa batu bara, pembuatan baja modern tidak akan pernah bisa dikembangkan - dan sebagai hasilnya, seluruh karya dari "Revolusi Industri" yang terjadi setelahnya tidak akan pernah terjadi. Tanpa baja tidak ada peradaban seperti yang kita nikmati hari ini.

Demikian juga dengan energi fosil lainnya ammonia yang berasal dari gas alam. Gas alam sangat membantu terjadinya revolusi pertanian melalui proses Haber-Bosch di pabrik pupuk yang memungkinkan produksi pupuk sintetis yang murah dengan jumlah yang sangat besar. Pupuk sintetis ini memungkinkan petani untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan membantu meningkatkan kesejahteraan petani.

David Hula petani jagung di Virginia, Amerika memegang rekor produktivitas jagung dengan menghasilkan 38,8 ton jagung per hektar. Produksi sebesar ini mencukupi kebutuhan 100 orang per tahun, sangat jauh jika dibandingkan dengan produktivitas petani jagung awal tahun 1900 yang memproduksi satu hektar untuk kebutuhan 4 orang di Amerika.

Contoh spektakuler keberhasilan pupuk sintetis adalah Cina. Pasca kelaparan awal tahun 60an, Deng Xiaoping yang membuka hubungan luar negeri dengan Amerika Serikat kemudian mengutamakan pembangunan pabrik pupuk untuk memberi makan penduduk Cina yang sangat besar. Sebelum penandatangan pembukaan hubungan diplomatik dengan Nixon tahun 1972, Cina telah mengirim para insinyurnya untuk mempelajari proses Haber-Bosch dengan berkeliling industri pupuk di Amerika. Cina kemudian tampil sebagai negara penghasil pertanian yang terkemuka dan kemudian mengekspor produk-produk pertaniannya.

Jika memang tingkat kualitas sebuah masyarakat berbanding lurus dengan konsumsi energinya, maka patutlah dipertimbangkan alokasi dan realokasi investasi APBN bagi pemerintahan kedepan. Pemerintah mendatang harus berani bersikap mengambil kebijakan politik anggaran dengan mengkritisi alokasi pembiayaan yang diperuntukkan bagi Politik Iklim atas dasar kepentingan nasional yang lebih strategis.

Masih banyak prioritas pembangunan yang memerlukan anggaran besar ketimbang membiayai Politik Iklim. Carbon isn’t the problem, politicians are.*