COWASJP.COM – DEMO berbagai elemen rakyat di Indonesia yang menewaskan tujuh orang dimulai pada 25 sampai 31 Agustus 2025 disertai penjarahan rumah wakil rakyat dan menteri ternyata permasalahan cuma satu, yakni wakil rakyat sendiri. Para wakil rakyat dinilai lebih setia dan tunduk pada ketua partai dibanding rakyat pemilihnya.

Mereka asik menaikan gaji dan tunjangannya sendiri yang fantastis serta berjoget-joget di tengah ekonomi sulit. Sementara, rakyat yang diwakilinya masih susah mengumpulkan pendapatan Rp. 20.000 sehari supaya menurut versi BPS tidak masuk kategori miskin.

BACA JUGA: Asesi dan Asesor BNSP

Kedua, wakil rakyat menunda pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor. Padahal permasalahan Indonesia sejak era dan pasca Reformasi adalah korupsi. Korupsi yang menjangkiti para politisi dan pejabat Indonesia. Meski 80 Merdeka, karena korupsi yang semakin menjadi-jadi, rakyat Indonesia akan terus menderita.

Masalahnya jelas korupsi. Tapi para wakil rakyat tidak mampu menyelesaikannya malahan sebaliknya menundanya. Buktinya, mereka secara jelas menahan pengesahan RUU tersebut dengan berbagai alasan, timbul kuatir pemerasan, harus ada harmonisasi. Ironisnya, wakil rakyat itu menunda pengesaan RUU itu karena atas perintah ketua partai masing-masing.

Mana buktinya? Di media sosial, berseliweran reel video Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul di facebook, instagram, dam tiktok. Mantan anggota DPR RI dari PDIP itu berkicau, menyuarakan hati nuraninya karena ketidakbereasan perpolitikan di Indonesia. Salah satu video, Pacul berdialog dengan Rocky Gerung. Rocky bertanya kepadanya siapa yang paling disalahkan di Indonesia bila rakyatnya menderita. Pacul mengatakan yang paling bertanggung jawab adalah para pemimpin partai. Mereka yang pemegang kuasa, pemegang kebijakan dan mengatur semuanya.

Di video lain, pada 2023, Pacul sempat menjadi perbincangan publik, karena tidak langsung menyetujui RUU Perampasan Aset ketika ada hearing dengan Menko Polhukam, Mahfud MD. Menurutnya, jika ingin mengesahkan RUU Perampasan Aset, Mahfud seharusnya tidak melobi DPR, melainkan ketua partai masing-masing anggota DPR. . “Kita semua di sini, Korea-Korea (boneka partai) yang hanya tunduk pada ketua partai masing-masing,” ujarnya saat itu.

Pacul bukan orang sembarangan. Dia adalah politisi senior PDIP dan tercatat sudah menjadi anggota DPR RI selama empat periode secara berturut-turut sejak 2004 hingga 2024.

Fenomena perpolitikan di Indonesia pasca reformasi ini sebenarnya tidak terjadi di Indonesia saja. Fenomena ini sudah muncul di Jerman pada 1911. Dalam teori politik, fenomena ini menurut Robert Michels (1911) disebut “Iron Law of Oligarchy”. Michels menulis bahwa semua organisasi besar, termasuk partai politik, pada akhirnya akan dikuasai oleh segelintir elite. Walaupun partai mengaku mewakili rakyat, dalam praktiknya keputusan-keputusan penting lebih mencerminkan kepentingan elite pimpinan partai dibandingkan suara anggota atau rakyat.

Dalam bukunya Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy, Michels menunjukkan bagaimana partai buruh Jerman (SPD) yang awalnya progresif pun bertransformasi menjadi birokratis dan dikuasai elite internal.

Lain lagi pendapat Joseph Schumpeter. Fenomena perpolitikan itu disebut Demokrasi Elitis (1942). Dalam Capitalism, Socialism and Democracy, Schumpeter menekankan bahwa demokrasi modern bukanlah “pemerintahan oleh rakyat”, melainkan kompetisi antar elite untuk memperoleh suara rakyat. Rakyat hanya diberi kesempatan memilih, tetapi setelah itu kendali ada di tangan elite partai yang bisa saja menyimpang dari janji kampanye.

Foto: Istimewa

Foto: Istimewa

Fenomena perpolitikan ini tidak saja terjadi di Indonesia dan Jerman tapi juga di Italia (era pasca-Perang Dunia II hingga 1990-an). Partai-partai (khususnya Democrazia Cristiana) kerap dikritik karena praktik patronase dan ketaatan pada elite partai ketimbang aspirasi rakyat, sehingga lahir istilah partitocrazia (kekuasaan partai yang mengalahkan demokrasi rakyat).

Fenomena perpolitikan Indonesia ini sudah ditulis analisis politik asing. Mereka antara lain Dan Slater (2004) dari University of Michigan, berjudul “Indonesia's Accountability Trap: Party Cartels and Presidential Power after Democratic Transition.” Indonesia (78), 61-92., Marcus Mietzner (2013), dalam , “Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia. NUS Press.

Penulis membandingkan femonena politik di kasus Indonesia dengan negara lain. Dari perbandingan itu model demokrasi yang paling tepat untuk menggambarkan fenomena ini.

KASUS INDONESIA

a. Dominasi Ketua Umum Partai

Dalam sistem demokrasi pasca-Reformasi, konstitusi Indonesia mengatur bahwa anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat. Namun, dalam praktiknya, posisi mereka sangat tergantung pada partai: Buktinya, calon legislatif hanya bisa maju melalui partai politik. Partai yang menentukan siapa yang dapat mencalonkan diri (melalui daftar caleg). Anggota DPR dapat diberhentikan oleh partai jika tidak patuh pada instruksi (melalui mekanisme PAW – Pergantian Antar Waktu). Ini sesuai Pasal 239 UU No. 17/2014 (UU MD3) menyebut anggota DPR dapat diganti bila melanggar AD/ART partai atau tidak loyal kepada partai.

Akibatnya, kesetiaan anggota parlemen lebih besar kepada ketua umum partai daripada kepada rakyat pemilihnya. Hal ini terlihat jelas ketika terjadi koalisi dalam pemilihan presiden: suara rakyat yang memilih partai tertentu seringkali berubah menjadi dukungan untuk calon presiden yang diputuskan oleh ketua partai, bukan hasil aspirasi akar rumput.

b. Koalisi Transaksional

Indonesia menganut sistem presidensial dengan multipartai, tetapi partai-partai cenderung berkoalisi berdasarkan kepentingan pragmatis. Koalisi ini tidak selalu didasarkan pada kesamaan ideologi, melainkan lebih kepada pembagian kursi dan akses terhadap sumber daya negara. Contoh: Koalisi besar pada Pilpres 2004, 2009, 2014, dan 2019, yang isinya partai dengan ideologi berbeda tapi disatukan oleh kepentingan kekuasaan. Ini menciptakan fenomena yang disebut ilmuwan politik Dan Slater sebagai “accountability trap”: partai hanya akuntabel pada elite dan patronase internal, bukan pada rakyat.

KOMPARASI NEGARA LAIN

a. Italia (Pasca PD II – 1990-an)

Italia dikenal dengan istilah partitocrazia: Ketika demokrasi dikuasai oleh kartel partai. Seperti Indonesia, partai-partai Italia sering berkoalisi secara transaksional untuk mempertahankan stabilitas pemerintahan, walaupun mengabaikan aspirasi rakyat. Rakyat kecewa karena janji kampanye tidak diwujudkan, justru partai sibuk tawar-menawar jabatan.

b. Jerman (awal abad 20, kasus SPD)

Robert Michels meneliti Partai Sosial Demokrat Jerman (SPD). Awalnya SPD berjanji menjadi wakil buruh, tetapi begitu besar, partai itu dikuasai elite birokrat partai yang lebih mementingkan strategi politik ketimbang suara buruh. Fenomena ini mirip dengan Indonesia: wakil rakyat berubah menjadi wakil elite partai.

Fenomena perpolitikan Indonesia ini masuk kategori demokrasi apa? Pertama, menurut Katz & Mair (1995) fenomena itu yang menjurus ke cartel party. Katz & Mair menelaah mendalam hubungan ketergantungan antara partai politik dan negara. Ketergantungan ini mendorong partai politik untuk membentuk suatu kolusi dalam lembaga negara yang bertujuan memanfaatkan sumber daya negara demi menjamin kelangsungan hidup kolektifnya. Partai-partai politik yang terlibat dalam kolusi tersebut kemudian dikenal dengan istilah Cartel Party (Partai Kartel). Partai bukan lagi instrumen rakyat, tetapi berkolusi dengan negara untuk mengamankan kepentingan elite. Koalisi di Indonesia yang berbasis pembagian kekuasaan mencerminkan model ini.

Bila dikaitkan teori Schumpeter (1942) fenomena perpolitikan di Indonesia masuk kategori Demokrasi Elitis. Rakyat hanya berperan memilih elite setiap lima tahun. Setelah itu, kebijakan ditentukan elite partai. Di Indonesia, DPR Indonesia di mana anggota tunduk pada ketua umum, bukan rakyat. Sedangkan, teori Michels (1911), demokrasi di Indonesia masuk kategori Oligarki Partai. Semua organisasi politik akhirnya dikendalikan oleh segelintir elite (iron law of oligarchy). Dalam konteks Indonesia, elite partai = ketua umum, yang punya otoritas penuh.

Indonesia pasca-Reformasi sampai saat ini menjalankan demokrasi elektoral yang tampaknya sehat di permukaan (ada pemilu langsung, multipartai, kebebasan pers). Tapi, dalam praktiknya banyak peneliti menilai Indonesia berkembang menjadi demokrasi kartel-oligarkis.

SOLUSI

Demokrasi Libatkan Recall oleh Rakyat

Mengatasi permasalahan di Indonesia yang seperti demokrasi partai kartel demokrasi apa yang cocok di Indonesia? Yang pertama: Demokrasi Partisipatoris dengan Mekanisme Recall Rakyat. Sebelumnya, di Indonesia, recall (PAW – Pergantian Antar Waktu) hanya bisa dilakukan oleh partai, bukan rakyat. Tapi dalam model demokrasi ini rakyat bisa melakukan recall election yaknibisa mencopot wakilnya bila melukai hati rakyat atau melakukan korupsi.

Yang kedua: Demokrasi Deliberatif (Direct Democracy Tools). Yakni mengkombinasikan pemilu perwakilan dengan instrumen partisipasi rakyat: referendum, inisiatif rakyat (citizen initiative), dan recall. Model ini sudah berjalan di Swiss, beberapa negara bagian AS, dan beberapa negara Amerika Latin. Cocok untuk Indonesia yang sering menghadapi masalah korupsi politik dan rendahnya akuntabilitas parlemen.

Di Amerika Serikat contoh recall oleh rakyat kali pertama diperkenalkan di Negara Bagian Oregon (1908) dalam kerangka Progressive Era reforms. Sampai sekarang, sekitar 19 negara bagian AS memiliki aturan recall. Contoh kasus terkenal: Gubernur California Gray Davis (2003) – di-recall oleh rakyat karena dianggap gagal mengatasi krisis energi dan ekonomi. Digantikan oleh Arnold Schwarzenegger. Michigan (2011–2012): Beberapa anggota dewan lokal di-recall karena kebijakan tidak populer dan tuduhan korupsi.

Di negara lain antara lain Swiss recall rakyat disebut Abberufungsrecht yakni menggunakan model demokrasi langsung dengan inisiatif rakyat, referendum, dan recall dalam berbagai tingkatan pemerintahan lokal dan kanton. Kanton adalah seperti provinsi di Indonesia tapi otonomi lebih luas. Hal ini menjamin bahwa keputusan politik tetap dalam kontrol rakyat, bukan elite partai.

Beberapa negara Amerika Latin yakni Venezuela (konstitusi 1999) – memberi hak recall untuk pejabat publik, termasuk presiden. Warga bisa mengajukan recall terhadap pejabat terpilih (termasuk Presiden) bila sudah menjabat setengah periode. Syarat: pengajuan didukung oleh 20% pemilih terdaftar.

Bolivia (2008) – referendum recall pernah digunakan terhadap presiden dan gubernur. untuk menguji mandat Presiden Evo Morales dan gubernur daerah.

Mekanisme hampir sama dengan Venezuela: rakyat mengajukan petisi, kemudian referendum diadakan.

Bila diterapkan di Indonesia, model recall rakyat bisa menjadi koreksi terhadap masalah utama: Ketergantungan wakil rakyat pada ketua umum partai. Dengan recall rakyat, anggota DPR tidak bisa hanya tunduk pada partai, tapi harus menjaga hubungan dengan konstituen. Korupsi politik dan rendahnya akuntabilitas. Recall bisa menjadi ancaman nyata bagi wakil rakyat yang tidak amanah. Partisipasi publik lebih hidup. Memberi ruang bagi rakyat untuk benar-benar berdaulat, tidak hanya lima tahun sekali. Namun, tentu perlu regulasi ketat agar recall tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik jangka pendek.

IMPLEMENTASI

Recall di Amerika Serikat berlaku di tingkat negara bagian dan lokal, bukan di tingkat federal (Kongres). Mekanisme umum yakni pertama, pengajuan petisi. Rakyat yang tidak puas dengan kinerja wakilnya (anggota legislatif, wali kota, gubernur) dapat memulai petisi recall. Biasanya petisi harus ditandatangani oleh sejumlah persen dari total pemilih terdaftar (antara 10–40%, tergantung negara bagian).

Kedua, verifikasi yakni tanda tangan diverifikasi oleh otoritas pemilu negara bagian. Ketiga, Pemungutan Suara Recall yakni Jika syarat tanda tangan terpenuhi, pemilu khusus (recall election) digelar. Pertanyaannya biasanya dua tahap: a) Apakah pejabat X harus dicabut mandatnya? (Ya/Tidak). b) Jika Ya, siapa yang akan menggantikannya? Hasil Jika mayoritas memilih “Ya”, pejabat tersebut diberhentikan dan diganti oleh calon pengganti dengan suara terbanyak dalam pemilu recall.

Bagaimana Implementasi di Indonesia? Kali pertama Amandemen UU MD3 (UU No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD) yang saat ini hanya memberi kewenangan recall kepada partai politik. Penambahan pasal tentang hak recall rakyat (citizen recall) sebagai bagian dari demokrasi langsung. Kedua, Integrasi dengan UU Pemilu agar mekanisme recall jelas diatur oleh KPU dan diawasi oleh Bawaslu.

Tahapan Mekanisme Recall

Tahap Pertama: Pemicu Recall (Inisiatif Rakyat). Rakyat di daerah pemilihan (dapil) dapat memulai recall terhadap wakil DPR/DPRD/DPD jika ada alasan kuat:

Korupsi atau pelanggaran hukum (sudah berstatus tersangka/terdakwa). Tidak menjalankan tugas dan fungsi (misalnya absen sidang >50%, tidak membuat laporan reses, tidak menyerap aspirasi). Mengkhianati janji kampanye/aspirasi rakyat (bisa diverifikasi melalui forum publik).

Tahap Kedua: Petisi Recall. Pemilih di dapil mengajukan petisi recall kepada KPU.

Syarat minimum dukungan tanda tangan: 25% dari jumlah pemilih aktif di dapil untuk DPR/DPRD. 20% untuk DPD. Semua tanda tangan diverifikasi oleh KPU (dibantu Dukcapil). Tahap Ketiga: Verifikasi dan Pengumuman. KPU memverifikasi: identitas pemilih, alasan recall, bukti pelanggaran (misalnya absensi DPR). Jika sah, KPU mengumumkan secara resmi bahwa anggota DPR/DPD/DPRD sedang dalam proses recall. Tahap Keempat: Voting Recall. Pemungutan suara khusus (recall election) digelar di dapil anggota tersebut. Rakyat hanya memilih:

Ya (setuju recall). Tidak (tidak setuju recall). Bila mayoritas (>50% suara sah) memilih Ya, anggota tersebut diberhentikan. Tahap Kelima: Penggantian Anggota. Bila anggota diberhentikan, kursinya digantikan oleh calon legislatif dengan suara terbanyak berikutnya dari dapil tersebut (hasil Pemilu sebelumnya). Untuk DPD (yang tidak berbasis partai), dilakukan pemilu sela (by-election) di dapil terkait.

Jaminan agar Recall Tidak Disalahgunakan yakni recall hanya bisa diajukan setelah anggota menjabat minimal 2 tahun, agar tidak dipakai sebagai senjata politik sejak awal. Recall hanya bisa dilakukan sekali dalam satu periode jabatan terhadap anggota yang sama. Penggunaan dana kampanye recall harus transparan dan diaudit oleh KPU/Bawaslu. Recall tidak bisa dilakukan hanya karena alasan ideologi atau perbedaan politik biasa, harus ada dasar hukum/akuntabilitas yang jelas.

Demikian usulan implementasi recall rakyat. Usulan ini penting karena recall rakyat bisa mengurangi dominasi ketua partai dan nantinnya wakil rakyat lebih loyal kepada rakyat. Meningkatkan akuntabilitas karena DPR tidak bisa “tidur” dan bisa diingatkan lewat recall. Mencegah korupsi karena pejabat korup tidak bisa berlindung di balik partai. Terakhir bisa meningkatkan partisipasi politik yakni rakyat tidak hanya memilih 5 tahun sekali, tetapi juga mengawasi secara aktif.

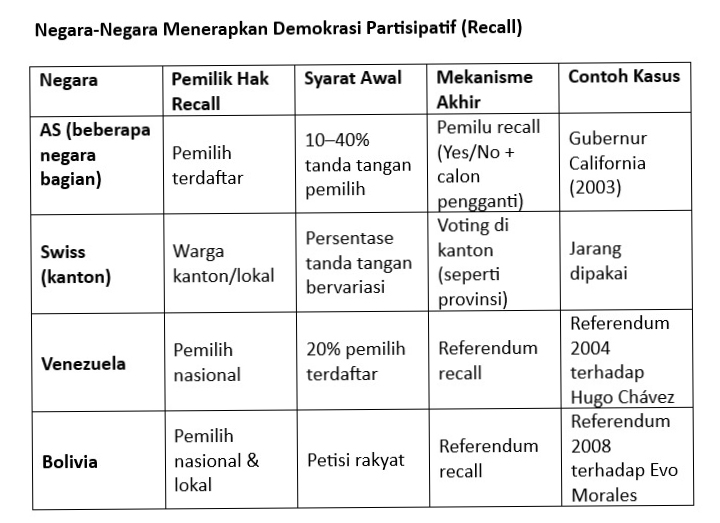

Negara-Negara Menerapkan Demokrasi Partisipatif (Recall)

Negara Pemilik Hak Recall Syarat Awal Mekanisme Akhir Contoh Kasus

AS (beberapa negara bagian) Pemilih terdaftar 10–40% tanda tangan pemilih Pemilu recall (Yes/No + calon pengganti) Gubernur California (2003)

Swiss (kanton) Warga kanton/lokal Persentase tanda tangan bervariasi Voting di kanton (seperti provinsi) Jarang dipakai

Venezuela Pemilih nasional 20% pemilih terdaftar Referendum recall Referendum 2004 terhadap Hugo Chávez

Bolivia Pemilih nasional & lokal Petisi rakyat Referendum recall Referendum 2008 terhadap Evo Morales