COWASJP.COM – SAYA sempat kaget ketika Mas Dhimam Abror Djuraid (mantan Pemimpin Redaksi Jawa Pos) bertanya: "Siapa di antara Cowasers yang punya SK Pengangkatan di Jawa Pos?"

Dari sekian banyak yang hadir dalam Reuni XI Cowas JP di Hotel Ciptaning, Kota Batu, 21 Agustus 2023, lha kok hanya beberapa saja yang mengacungkan tangan.

Lha yang lain bagaimana? Apa yang jadi pegangan mereka sebagai karyawan di sebuah perusahaan besar sekelas Jawa Pos yang menggurita. Tapi saksi-saksi, para mantan wartawan/karyawan Jawa Pos yang tahu persis bahwa seseorang pernah bekerja di Jawa Pos kan juga bisa menjadi bukti. Dus jangan cemas.

Sebagai contoh, siapa orang Jawa Pos yang tidak kenal dengan Pak Singgih (wartawan paling senior Jawa Pos tahun 1980-an). Padahal beliau sudah lama meninggal dunia, dan mungkin saja keluarganya tidak menyimpan SK Pengangkatan Karyawan. No problem. Pak Singgih tetap diakui sebagai karyawan Jawa Pos.

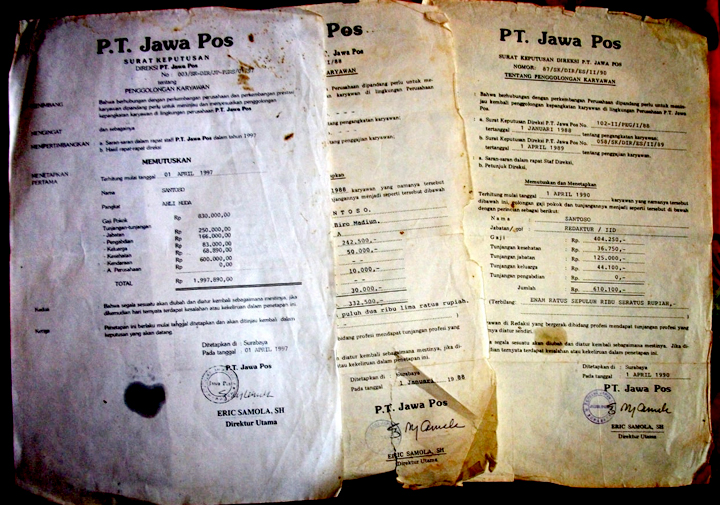

Di awal kebangkitannya -- ketika semua berjuang untuk menegakkan bendera Jawa Pos yang nyaris ambruk -- setiap yang sudah layak jadi karyawan mendapat SK Pengangkatan yang ditandatangani oleh Dirut, Almarhum Pak Eric Samola. Bahkan naik pangkat atau naik gaji pun ada SK-nya.

Hal ini disampaikan wartawan paling senior Mas Koesnan Soekandar (yuniornya Pak Singgih) di grup WA CowasJP. Saya sendiri juga menerima SK itu. Bahkan saat menjabat sebagai Kepala Biro Jawa Pos Madiun juga dapat SK yang ditandatangani Pak Eric Samola. Pun saat diangkat sebagai redaktur Jawa Timur. Apalagi saat diangkat sebagai karyawan tetap awal tahun 1988 dengan SK No. 102-II/PEG/I/88, tertanggal 1 Januari 1988.

Saya sebanarnya tak ingin usil ngurusin hal itu. Karena bidang saya ya keredaksian. Itu saja. Tapi kalau heran boleh kan?? Apa yang jadi pegangan mereka yang ikut berpeluh-peluh?? Sedang saya yang diangkat direksi saja bisa dilengserkan, hanya dengan surat yang difaksimil. Hanya oleh atasan langsung, bukan direksi. Tanpa pesangon lagi. Dan jangan tanya Jamsostek. Karena yang bisa jawab hanya rumput yang bergoyang.

Sebagai mantan karyawan, saya hanya mempertanyakan apakah SK saya diakui atau malah juga DIANGGAP tidak berlaku. Menyusul tuntutan para mantan karyawan Jawa Pos atas saham karyawan 20 persen yang jumlahnya mencapai Rp 2 triliun. Yang pada tahun 2001 diserahkan ke Pak Dahlan Iskan. (Baca juga: Yayasan Pena Jepe Sejahtera Telah Berdiri).

Padahal saat Jawa Pos konon bagai kapal Titanic yang nyaris tenggelam akibat krisis moneter 1988, saya adalah satu-satunya orang yang siap untuk lengser. Dalam rapat saya bilang ‘’Saya siap mundur, terus piye etungane (bagaimana hitungan pesangonnya).’’

Pertanyaan itu tak pernah terjawab. Termasuk oleh Mas Ali Murtadlo yang dapat tugas memanggil dan memimpin rapat saya dan sekitar 10 wartawan.

Sampai akhirnya saya dipingpong kesana kemari. Terakhir karena saya menolak pindah ke Jakarta akhirnya dieksekusi, diturunkan jabatan dari redaktur jadi wartawan lagi.

Aneh bin goib, selama turun jadi wartawan tak ada berita saya yang dimuat. Kalau toh ada berita kecil-kecil.

SK Pengangkatan Karyawan Jawa Pos untuk Santoso. (FOTO: Santoso)

SK Pengangkatan Karyawan Jawa Pos untuk Santoso. (FOTO: Santoso)

Saya semakin paham bahwa saya menjadi TO.

Suatu ketika saya punya berita eksklusif dan menurut perhitungan saya sebagai redaktur, layak masuk halaman 1. Ditunggu sehari dua hari,...eh gak muncul juga berita itu. Saking sebelnya berita itu saya sebar ke teman-teman wartawan Madiun. Bahkan saya antar mereka ke TKP di lereng Gunung Wilis.

Semuanya muat gede-gedean, termasuk Kompas. Gae tombo isin (untuk obat malu), lantas beritaku dimuat 2 kolom kali 5 cm plus foto 2 koloman di Jawa Pos. Wah situasinya koq tidak sehat lagi.

Hem ..... tangan-tangan kotor yang mainnya tidak cantik.

Dan jurus goyang dombret pun dilemparkan, surat dilayangkan, saya dianggap mengundurkan diri. Alhamdulillah. Dan disusul dengan surat dari HRD, yang isinya saya mengundurkan diri. Nah, kayaknya gak ada bedanya kalimat ‘’DIANGGAP mengundurkan diri’’ dan ‘’mengundurkan diri.’’

Ya sudahlah wong memang begitu ending yang dimau. Bukan soal tanpa pesangon yang saya prihatinkan, namun justru cara-cara eksekusi itu saya anggap pembunuhan karakter seorang jurnalis.

Bagaimana tidak, pejabat yang diwawancarai pun mempertanyakan hasil wawancaranya kok tidak dimuat. ‘’Padahal saya menyediakan waktu khusus untuk wawancara dengan pak San,’’ begitu protes pejabat itu.

Glodak,....wajah saya pun serasa ditampar. Belum lagi sindiran wartawan lain yang mengira saya dapat amplop tebal karena tak ikut memuat berita miring.

Saya tak ingin mengorek luka lama. Karena toh tak ada gunanya. Tapi setidak-tidaknya ingin curhat, bahwa Jawa Pos yang telah membuat saya jadi wartawan tangguh, akhirnya bisa juga membuat saya jadi wartawan yang tak punya muka.

Wartawan Jawa Pos Santoso ketika masih muda dulu. (FOTO: Dok. Santoso)

Wartawan Jawa Pos Santoso ketika masih muda dulu. (FOTO: Dok. Santoso)

Sungguh menyakitkan. Sebagai wartawan daerah yang kariernya clingkrik-clingkrik naik daun, nulis berita tidak dimuat. Apa saya sudah tak paham berita layak muat Jawa Pos?? Atau ada unsur-unsur lain. Enam bulan beritanya menghilang entah kemana.

Mbak Sri (alm) yang tiap hari bertugas mengirim dan mem-file berita kiriman dari Madiun sempat ngomong: ‘’Kalau pak San mau klarifikasi saya siapakan file-nya.’’

Saya hanya tersenyum, ’’Jangan mbak Sri, kalau sampean bantu saya, salah-salah jadi TO juga,’’ jawab saya kalem.

Sebagai wong Jawa saya memahami filosofi ‘’ngunduh wohing pakarti’’ ...... siapa mendepak siapa, akhirnya akan terdepak juga. Dan depak-depakan itu telah terjadi di pabrik koran yang menggurita itu.

Tapi biarlah. Setidaknya saya masih punya kebanggaan diri. Hampir 10 tahun sebagai redaktur Jawa Timur, tak pernah tergiur iming-iming berbagai macam fasillitas dari pejabat. Kalau mau, mungkin rumah saya pating tlecek (banyak) di Jawa Timur. Gak seperti sekarang, jadi kontraktor. Ngontrak sana-ngontrak sini.(*)